I. Des débuts nomades aux premières structures circulaires (3000‑1000 av. J.-C.)

L’histoire de la yourte commence bien avant celle des Mongols. Des recherches archéologiques,

notamment sur la culture d’Andronovo (Asie centrale), ont mis au jour des vestiges de petites

habitations circulaires en roseaux, paille et peaux : les prototypes pré-urbains des futurs gers

(yourte en mongole). Ces structures, datées de 3000 à 1000 ans av. J.-C., montrent déjà une

adaptation ingénieuse au climat continental, avec des matériaux légers, isolants et portables.

Le passage aux ossatures en bois pliables (VIᵉ‑IXᵉ siècle)

Vers le début du Premier millénaire, l’évolution majeure est l’apparition d’ossatures en bois articulées :

le concept de treillis (khana) apparaît chez les peuples turciques, notamment Khitans et Ouïghours.

Ces charpentes articulées, plus légères et faciles à démonter, préfigurent la structure de la yourte que l’on

connaît aujourd’hui.

1. Structure en treillis ou khana

Le treillis latéral, pliable en accordéon, formait la paroi circulaire. Il était constitué de baguettes de bois

(souvent du saule ou du bouleau), attachées par des nœuds en cuir ou en tendons. Le système articulé permettait

un pliage facile, atout crucial pour les peuples nomades. Chez les Khitans, certains récits évoquent une

découpe plus fine des baguettes, leur conférant plus de souplesse.

2. Anneau de faîtage toono

L’anneau central, circulaire, était la pièce maîtresse maintenant l’ensemble du toit. Il servait également

de source de lumière et de ventilation (ouverture au sommet). Certaines représentations ou sources archéologiques

suggèrent que chez les Ouïghours, le toono pouvait être orné de motifs symboliques (flammes, soleils),

probablement d’inspiration bouddhique.

3. Perches de toit et assemblage sans clou ni métal

Entre 40 et 70 perches de toit reliaient le haut du treillis à l’anneau central. Elles étaient simplement

insérées sans fixation métallique, maintenues par la tension et le poids des couvertures. L'ensemble de la

structure était assemblé sans clous ni vis, uniquement par nœuds, chevilles et tension. Cela rendait la

structure souple, résistante aux vents violents des steppes, et facilement démontable.

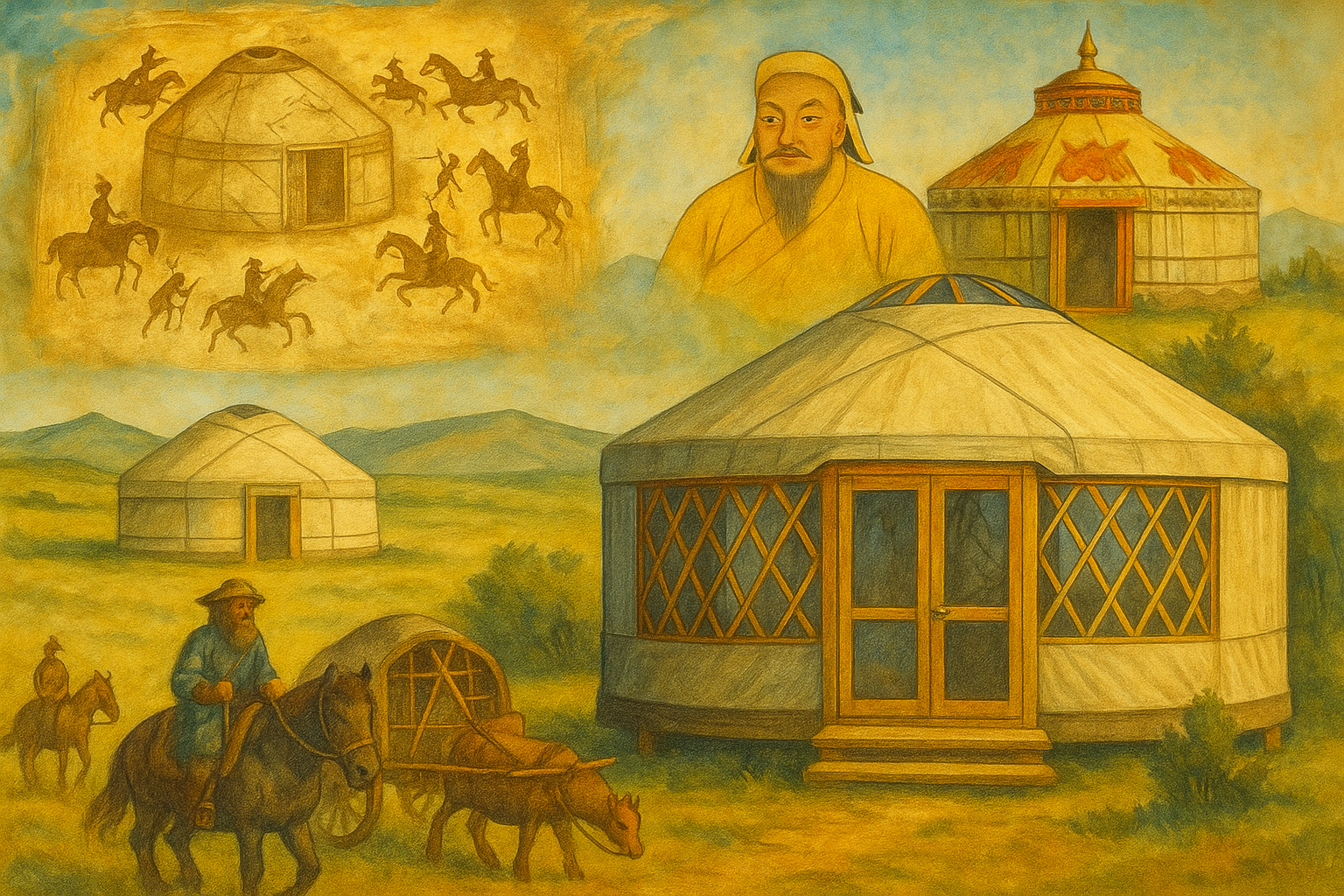

La diffusion de la yourte chez les Mongols et l’apogée sous Gengis Khan (XIIIᵉ siècle)

Avec l’expansion de l’Empire mongol sous Gengis Khan, la yourte devient l’habitat mobile par excellence.

Guillaume de Rubrouck, moine franciscain envoyé par Saint Louis à la cour du Grand Khan en 1253, décrit dans sa relation

intitulée "Itinéraire de Guillaume de Rubrouck", une yourte mobile montée sur un chariot

tracté par des bœufs :

«C’est une maison montée sur des roues, construite avec des baguettes de bois, et les unes se plient comme des

treillis, les autres forment des cercles autour et supportent la maison comme des côtes de baleine. Le toit est

également arrondi, et au sommet, il y a un orifice pour la lumière et la fumée. Cette maison est recouverte de

feutre blanc, très bien travaillé et décoré. Elle est traînée par vingt-deux bœufs, tous sous le commandement

d’un seul homme, et transportée ainsi comme un navire sur la mer.»

Ces vastes yourtes-palais pouvaient mesurer jusqu’à 6m de diamètre, pouvant abriter des assemblées diplomatiques

ou cérémonielles.

1. Taille et mobilité des yourtes aristocratiques

Les élites nomades, à commencer par le khagan (empereur) et les membres de sa famille, utilisaient des yourtes

beaucoup plus grandes et décorées que celles des gens ordinaires. Certaines yourtes de la noblesse

étaient montées sur des chariots géants, appelés parfois « ger tereg » (yourte-chariot),

tirés par des dizaines de bœufs — comme l’a rapporté Guillaume de Rubrouck au XIIIe siècle. Ces yourtes ambulantes

n’étaient pas seulement des logements : elles servaient de palais mobiles et de lieux de réception diplomatiques.

2. Décorations, matériaux et aménagements

Une yourte ordinaire était faite de feutre brut, parfois recouvert d’une simple toile. En revanche, les yourtes

des khans et des nobles utilisaient du feutre blanc de haute qualité, des tissus de soie, des broderies d’or,

parfois même des tentures précieuses importées de Chine ou d’Asie centrale. À l’intérieur, on retrouvait des

coffres sculptés, des tapis luxueux, des ustensiles en métal précieux, et parfois même des autels bouddhiques

ou chamaniques.

3. Symbolisme du pouvoir de la yourte

La disposition intérieure d’une yourte aristocratique était codifiée : L’entrée devait faire face au sud, le trône

ou siège du khan était placé au nord, symbole de l’autorité, l’est était réservé aux hommes et aux hôtes de prestige,

L’ouest était destiné aux femmes et aux objets sacrés. Lors des assemblées (kurultai), la yourte du khan était

érigée au centre du campement, symbolisant son statut de centre du monde politique.

La yourte n’était pas qu’un habitat nomade : dans le contexte mongol impérial, elle devenait donc un symbole de prestige,

de hiérarchie et de richesse. Plus grande, plus mobile, plus richement décorée, la yourte aristocratique était

l’expression du pouvoir dans un monde mobile.

Une structure qui demeure inchangée (Antiquité à aujourd’hui)

L’immuable forme ronde persiste dans tous les millénaires : selon Tsovoodavaa et al. (2018), la yourte, grâce à

son ossature circulaire et au feutre isolant, reste adaptée aux climats extrêmes de la steppe, tant en hiver (jusqu’à –30°C)

qu’en été sec. Ce design, parfaitement équilibré entre légèreté, portabilité et performance thermique, a été

« systématisé » au cours de l’histoire des nomades d’Asie centrale.

II. Modernisation silencieuse : la yourte face aux influences extérieures (XVIIIᵉ – XIXᵉ siècle)

Durant les XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, la yourte connaît une transition importante mais discrète, en lien avec

l’expansion russe en Asie centrale, l’émergence de l’ethnographie européenne et les débuts de l’industrialisation.

L’observation ethnographique de la yourte par les Européens

L’un des premiers témoignages occidentaux détaillés sur la yourte provient des

explorateurs russes et allemands envoyés en mission dans l’empire tsariste, notamment

Peter Simon Pallas et Wilhelm Radloff, afn de cartographier et

documenter les territoires peu connus de l’Empire, décrire les peuples autochtones et documenter

les traditions orales, les croyances ainsi que les structures sociales.

Ces savants décrivent une structure ronde, démontable, sans clou ni vis, faite de bois de saules noués, couverte

de feutre de mouton et d’une toile externe bitumée contre la pluie. Le mot « yourte » commence à se diffuser

en Europe à cette époque, via le russe “юрта” (iurta), qui désignait d’abord le campement nomade dans son ensemble,

avant de désigner l’habitat lui-même.

Résilience et adaptations techniques locales

Les témoignages ethnographiques indiquent que la yourte restait alors presque inchangée dans sa forme depuis des

siècles. Toutefois, on observe localement quelques innovations :

- L’apparition de fenêtres latérales dans les yourtes kazakhes (appelées kiyiz-ui)

- L’utilisation croissante de toiles de coton importées pour remplacer les anciennes couvertures de feutre

- Une meilleure ventilation intérieure grâce à des cheminées métalliques intégrées au foyer central

Dans certaines régions (comme la steppe kirghize ou le désert du Gobi), ces micro-adaptations sont dictées par

les conditions climatiques extrêmes : fortes amplitudes thermiques, vent, sécheresse. Le design circulaire et la

faible hauteur de parois protègent du froid, tandis que le sommet ouvert (“tonoo” ou “shangyrak”) assure une

évacuation efficace des fumées et de la chaleur.

Résilience et adaptations techniques locales

Les témoignages ethnographiques indiquent que la yourte restait alors presque inchangée dans sa forme depuis des

siècles. Toutefois, on observe localement quelques innovations :

- l’apparition de fenêtres latérales dans les yourtes kazakhes (appelées kiyiz-ui)

- l’utilisation croissante de toiles de coton importées pour remplacer les anciennes couvertures de feutre

- et une meilleure ventilation intérieure grâce à des cheminées métalliques intégrées au foyer central

Dans certaines régions (comme la steppe kirghize ou le désert du Gobi), ces micro-adaptations sont dictées par

les conditions climatiques extrêmes : fortes amplitudes thermiques, vent, sécheresse. Le design circulaire et la

faible hauteur de parois protègent du froid, tandis que le sommet ouvert (“tonoo” ou “shangyrak”) assure une

évacuation efficace des fumées et de la chaleur.

La yourte face à la sédentarisation tsariste

À mesure que la Russie impériale étend son influence sur les territoires mongols, kazakhs et ouzbeks, elle

entreprend des politiques de sédentarisation. Les autorités coloniales tentent de substituer à la yourte

traditionnelle des habitations fixes en pisé ou en briques. Cette stratégie s’inscrit dans un double objectif :

mieux contrôler les populations nomades et favoriser leur intégration administrative, fiscale et culturelle dans

le modèle impérial russe.

1. Urbanisation planifiée et villages modèles

Les autorités crééent des “aul” ou “selo” (villages russifiés), parfois à proximité des anciens camps nomades,

où elles construisent des maisons fixes en pisé (terre battue) ou en briques crues ou cuites, des

bâtiments administratifs, des églises orthodoxes, parfois des écoles russes ou encore des parcelles agricoles

allouées aux familles pour encourager une économie sédentaire. Les yourtes, dans ce cadre, sont parfois

provisoirement tolérées, mais vouées à disparaître.

2. Pressions fiscales et réglementaires

L’administration tsariste impose des taxes plus lourdes aux nomades ou lie la fiscalité à la résidence

dans une maison fixe, rend l’accès à certains services (aides, terrains, scolarisation) conditionnel à la vie

dans une habitation permanente et parfois interdit l’occupation prolongée de zones de pâturage pour forcer le

retour vers des zones sédentaires. Ces leviers administratifs visent à transformer le mode de vie par

contrainte douce mais continue.

3. Éducation et “civilisation”

L’objectif impérial est aussi culturel : dans les écoles, les enfants des nomades apprennent à considérer

la yourte comme archaïque. Des campagnes de propagande dans la presse locale ou via des représentants religieux

les incitent à adopter des constructions “modernes” en dur, jugées plus “civilisées”. Les missionnaires

orthodoxes encouragent souvent le passage à des maisons chrétiennes, éloignant ainsi les nomades de leurs

pratiques culturelles.

4. Aide matérielle et incitations

Des programmes locaux fournissent des matériaux de construction (terre, bois, brique) à prix réduits,

des plans standardisés de maison simples à construire (souvent 1 pièce avec poêle) avec en plus un accompagnement

logistique pour la construction. Mais ces aides restent limitées, surtout dans les steppes reculées.

5. Résistances et adaptations

Cependant, les familles nomades résistent à ce changement : la yourte reste au XIXᵉ siècle l’habitat préféré

de ces dernières pour sa souplesse d’usage, sa mobilité et son confort thermique.

Dans son ouvrage Nomads and the Outside World (1980), Anatoly Khazanov souligne que malgré la pression russe,

“la yourte représentait non seulement un habitat, mais un mode de vie ancré dans les cycles pastoraux,

les rites et les cosmologies locales.”

Symbolique spirituelle et centralité sociale

Au XIXᵉ siècle, la yourte conserve également sa fonction symbolique forte. Le cercle central sous l’anneau de

faîtage (le “toono” ou “shangyrak”) est perçu comme une ouverture vers le ciel, un point de liaison cosmique.

La disposition intérieure reste codifiée : à l’est, la place des invités; au nord, celle du patriarche ; au sud,

l’entrée.

La yourte représente un univers en miniature, un centre cosmologique, un espace sacré dans lequel se

rejoignent ciel, terre, famille, ancêtres et forces invisibles. Voici les principaux éléments de cette

symbolique :

1. Un microcosme sacré

La yourte était souvent conçue comme la représentation symbolique du monde, selon une vision cosmologique

commune aux peuples mongols, turco-mongols et sibériens. Le cercle de la yourte symbolise

l’unité, la perfection, le ciel. L’ouverture centrale (le toono) vers le ciel est à la fois chemin de la lumière et

passage spirituel (souvent associé au souffle, à l’âme, aux ancêtres). L’axe central vertical entre le foyer

et le toono représente l’axe du monde (axis mundi), un lien entre la terre, le monde des hommes,

et les sphères célestes ou chamaniques.

2. Le foyer comme cœur sacré

Le foyer (golom), situé au centre de la yourte, est considéré comme sacré. Il représente l’âme de la maison et

le feu protecteur des ancêtres. On ne doit ni l’enjamber, ni y jeter d’eau ou de déchets. Lors de rituels chamaniques,

il devient le point d’ancrage des invocations, l’endroit où l’énergie circule entre les mondes.

3. Une organisation symbolique de l’espace

L’intérieur de la yourte est structuré selon des principes spatiaux et spirituels rigoureux :

- Nord (en face de la porte) : zone sacrée, souvent réservée aux objets de culte ou au chef de famille.

- Est : côté masculin, lié à l’autorité, aux outils, aux armes.

- Ouest : côté féminin, lié à la cuisine, à la nourriture, à la fertilité.

- Sud : côté de la porte, associé au monde extérieur, parfois à l’hospitalité.

Cette disposition reflète une conception ordonnée de l’univers, avec chaque chose à sa place selon des forces cosmiques.

4. Lieu de rites et de passage

La yourte est le théâtre de nombreuses cérémonies. Naissances, mariages, rites de passage, funérailles se

déroulent souvent dans la yourte familiale. En contexte chamanique, c’est le lieu de transes, de guérisons,

d’interaction avec les esprits protecteurs ou ancêtres. Les chamanes considèrent parfois la yourte comme une

réplique terrestre du monde céleste, dans laquelle ils voyagent en esprit.

5. Lien entre les générations et les ancêtres

Chez les Mongols, les Kazakhs et les Kirghizes notamment, la yourte se transmet souvent de génération en génération,

contenant les esprits des ancêtres. Des offrandes peuvent être faites dans la yourte pour honorer ces derniers. Le

respect des gestes traditionnels (comme le passage autour du foyer, les salutations dans le bon sens) est crucial

pour maintenir l’harmonie entre les vivants et les morts.

La yourte mongole, à cette époque, est donc bien plus qu’un simple abri : c’est un espace sacré, ritualisé, où

chaque objet a sa place et son rôle dans la cosmologie nomade.

III. Du déclin au renouveau : la yourte au XXᵉ siècle

La yourte sous l’URSS et la République populaire de Mongolie

Comme on l'a vue, au XXᵉ siècle, l’expansion du communisme bouleverse l’usage traditionnel de la yourte. En Mongolie, la République

populaire instaurée en 1924 (soutien soviétique) engage une politique de sédentarisation progressive.

L’objectif : regrouper les populations nomades pour mieux contrôler, alphabétiser et industrialiser le pays.

Cependant, contrairement à l’URSS où les habitats nomades sont souvent éradiqués, la yourte mongole (ger)

survit — à la fois par attachement culturel et par pragmatisme économique. Dans les années 1950 à 1980, de nombreuses

familles continuent à vivre en yourte même en périphérie d’Oulan-Bator. On voit même apparaître des “quartiers de yourtes”

urbains.

L’historienne Aude Benoit note que « le modèle résidentiel de la yourte a été toléré dans la mesure où il

n’entravait pas les objectifs de collectivisation ». La yourte devient alors à la fois symbole de persistance

culturelle et logement d’appoint dans un monde socialiste.

En Asie centrale : un habitat stigmatisé

En revanche, dans les républiques soviétiques d’Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizstan), la yourte

est activement marginalisée à partir des années 1930. Elle est jugée “archaïque” par les élites soviétiques qui

promeuvent l’habitat collectif, les immeubles et les fermes collectivisées (kolkhozes).

Les campagnes de propagande la présentent comme un vestige féodal à éradiquer.

La yourte traditionnelle disparaît alors massivement des paysages, reléguée à

des usages festifs, folkloriques ou touristiques.

Le renouveau occidental des années 1970

Dans les années 1960-1970, une redécouverte inattendue se produit… en Occident. Aux États-Unis et en Europe,

dans un contexte de contestation sociale, de rejet des normes industrielles et de recherche d’autonomie, la yourte

devient un symbole de retour à la nature.

L’ouvrage de William Coperthwaite, A Handmade Life: In Search of Simplicity, (1973) popularise l’idée qu’on peut

vivre en yourte comme alternative durable à la maison classique. Coperthwaite adapte la yourte mongole à l’environnement

américain : structure en bois cintré, isolation renforcée, couverture imperméable. Il invente ainsi les premières

yourtes contemporaines.

Les premières entreprises artisanales de fabrication de yourtes modernes naissent alors aux États-Unis, comme

Pacific Yurts (fondée en 1978 dans l’Oregon), puis en France dans les années 1990.

L’essor de la yourte en France et en Europe à partir des années 2000

Au début du XXIᵉ siècle, le succès de la yourte s’accélère en France et en Europe.

Plusieurs facteurs l’expliquent :

1. Crise environnementale et prise de conscience climatique

La montée des préoccupations écologiques : l'accélération du dérèglement climatique (rapports du GIEC,

canicules dès 2003, épisodes extrêmes), la diffusion de films documentaires grand public comme

Une vérité qui dérange (2006),

Home (2009), ou

Demain (2015), la médiatisation croissante

de la transition énergétique et la nécessité de réduire les émissions de CO₂ notamment dans le

bâtiment, favorisent la volonté de vivre plus sobrement, avec moins d’impact, dans des logements

énergétiquement performants et écologiques.

2. Crise économique et quête d’alternatives

La crise de 2008 a été à l'origine d'une perte de confiance dans le modèle capitaliste traditionnel, et s'est accompagnée

d'une précarisation de la jeunesse et d'une envolée des prix de l’immobilier. De nombreux jeunes et familles ont

cherché des solutions d’habitat économique, autonome et accessible, loin du crédit sur 30 ans. La yourte,

bon marché à l’achat, démontable, pouvant être auto-construite, est devenue une alternative concrète

à la maison classique.

3. Essor des mouvements écologistes, néo-ruraux et décroissants

Le début du XXI siècle s'est également accompagné d'une montée des valeurs écologiques et décroissantes dans l’opinion publique,

d'une migration croissante de citadins vers la campagne pour un mode de vie plus proche de la nature ainsi que

de l'apparition de collectifs, écovillages, tiers-lieux et habitats partagés, prônant une sobriété volontaire.

Or la yourte s’intègre parfaitement à ces dynamiques en étant un habitat low-tech,

composé de matériaux naturels et respectueux des écosystèmes.

4. Émergence du tourisme alternatif et insolite

De même, le siècle actuel à vue naitre la saturation du tourisme de masse chez les voyageurs et vacanciers

en quête de sens, d’authenticité et de déconnexion. Ceci a considérablement participé à l'explosion de l’offre

d'hébergements insolites dans les années 2010 : yourtes, cabanes, roulottes, bulles, etc. Les yourtes

sont devenues un vecteur d’expérience écologique et immersive pour des milliers de visiteurs.

5. Évolutions réglementaires favorables

En 2014, la loi ALUR permet la prise en compte des "habitats légers de loisirs ou démontables"

dans les documents d’urbanisme. La reconnaissance progressive des yourtes comme habitat principal

devient possible sous conditions. De plus, la pression de certains collectifs comme

HALEM (Habitants de Logements Éphémères ou Mobiles)

qui militent pour une meilleure reconnaissance juridique, accélère le processus de réglementation

positive en faveur de la yourte comme habitat permanent.

En France, les régions les plus actives en matière de yourtes touristiques ou d’expérimentation sont aujourd'hui l’Ariège,

la Drôme, les Pyrénées, la Dordogne, la Bretagne, le Limousin et la Lozère. La loi ALUR (2014) et

ses avancées sur les zones d’habitat léger ont ouvert de nouvelles possibilités à ce type de projets.

Une yourte entre utopie et pragmatisme

Aujourd’hui, la yourte incarne un double imaginaire : celui de la sagesse ancestrale des peuples nomades,

et celui de la reconquête de modes de vie sobres, autonomes et résilients. Entre 2000 et 2020, les ventes de

yourtes ont été multipliées par dix en France. Elles servent d’habitat permanent, de salle de méditation, de

logement touristique ou de studio d’artiste.

Cependant, elles suscitent aussi des tensions avec l’administration : le cadre juridique reste flou, et

l’installation d’une yourte sur terrain non constructible reste juridiquement risquée.

IV. La yourte au XXIᵉ siècle : enjeux écologiques, cadre réglementaire et perspectives

La yourte comme habitat écologique

Dans un monde confronté à l’urgence climatique, la yourte s’impose comme un symbole d’habitat durable.

Faiblement carbonée, peu énergivore à produire et à entretenir, construite à partir de matériaux renouvelables

et souvent recyclables (bois, feutre, lin, chanvre…), elle répond à de nombreuses exigences du bâtiment bas carbone.

Elle séduit aujourd’hui les adeptes de la sobriété énergétique, du “low-tech” et de la vie en autosuffisance.

L’empreinte écologique d’une yourte contemporaine est nettement inférieure à celle d’une maison traditionnelle.

Sa légèreté et son adaptabilité en font un choix particulièrement pertinent dans des contextes de transition

écologique ou de reconquête rurale.

Des études récentes menées par des chercheurs en architecture durable (par exemple G. Capron et J. Radwan, 2017)

soulignent que la yourte, du fait de son faible besoin en chauffage et de la rapidité de son montage, présente

un excellent rapport entre coût, confort et impact environnemental.

Un cadre juridique encore flou

En France, l’essor des yourtes contemporaines se heurte toutefois à un flou réglementaire persistant.

Entre habitat mobile, démontable, léger et permanent, le droit peine à catégoriser la yourte.

- Si elle est utilisée temporairement (moins de 3 mois/an) et sans aménagement fixe, elle peut être installée librement.

- Si elle devient résidence principale ou inclut des fondations, un permis de construire peut être exigé.

- Sur terrain constructible (zone U), les démarches sont plus simples ; en zone naturelle (N) ou agricole

(A), elles sont plus restrictives, voire interdites.

L'article R421-9 du Code de l'urbanisme reste flou sur la yourte.

Certaines municipalités sont bienveillantes, d’autres très réticentes. Cela crée une incertitude

juridique qui freine l’implantation de yourtes comme solution pérenne d’habitat.

Quelles perspectives pour demain ?

Les défis d’avenir pour la yourte sont clairs : Il s'agira dans un premier temps de

clarifier le cadre réglementaire, pour sécuriser les usagers et favoriser le choix de la yourte comme

une alternative d’habitat.

Dans un second temps, il faudra développer la filière artisanale locale,

afin de produire des yourtes de qualité avec des matériaux durables français et respectant les normes RT2012

(exigence d’efficacité énergétique pour les bâtiments neufs) et la RE2020 (prise en compte du cycle

de vie des matériaux et performance environnementale). Pour plus de détails sur ce point, je vous invite à

consulter notre

guide comparatif ente la yourte contemporaine et la yourte traditionnelle,

plus précisément la partie III "Normes et sécurité".

Puis il faudra favoriser l'intégration de la yourte dans les politiques publiques de

logement, notamment pour les zones rurales dépeuplées ou les jeunes en quête d’autonomie. Enfin,

il faudra structurer et démocratiser le marché émergeant des yourtes en France, en rendant plus simple,

rapide et sécurisé l'achat et la vente de ces habitats écologiques et en facilitant la rencontre entre

l’offre et la demande. Or c'est précisément sur ce point qu'intervient YourteConnect,

en se positionnant comme une plateforme spécialisée comblant ce vide, en réunissant l’offre et la demande

autour de critères spécifiques, de services complémentaires (guides, partenaires logistiques), et d’un

environnement de confiance.

Certaines collectivités pionnières comme la Drôme, l’Ariège ou le Finistère commencent à accompagner l’émergence

d’éco-hameaux de yourtes. Le futur dira si la yourte reste un choix marginal,

ou si elle s’impose comme une brique structurante d’un urbanisme sobre et souple.

🏷️ Sources et références bibliographiques

1. Krader, Lawrence (1963). Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads. The Hague: Mouton.

→ Étude sociologique de la structure nomade et des formes d’habitat traditionnelles, dont la yourte.

Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads

2. Fernandez-Gimenez, Maria E. (2000). “The Role of Mongolian Nomadic Pastoralists’ Ecological Knowledge in

Rangeland Management.” Ecological Applications, Vol. 10(5).

→ Analyse du rôle culturel et écologique de la yourte dans les pratiques nomades contemporaines.

3. Biran, Michal (2015). The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the Islamic World.

Cambridge University Press.

→ Contexte géopolitique de l’émergence des habitats mobiles sous les grandes puissances nomades.

4. Bumochir Dulam (2020). “The Cultural Politics of the Yurt in Post-Socialist Mongolia.” Inner Asia, Vol. 22(1).

→ Étude sur la valeur symbolique et politique actuelle de la yourte en Mongolie.

The Cultural Politics of the Yurt in Post-Socialist Mongolia.

5. Haimerl, Martin (2006). Nomadische Architektur – Bauten aus dem Nichts. DOM Publishers.

→ Analyse architecturale de la yourte et de son adaptation aux climats extrêmes.

6. Groslier, Bernard-Philippe (1979). “Habitat et Urbanisme des Nomades.” In Architecture et Urbanisme en Asie. Éditions du CNRS.

→ Étude comparative de l’architecture mobile dans différentes cultures asiatiques.

7. Porter, Yves (1990). “La tente dans les traditions d’Asie centrale.” Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 56.

→ Rôle symbolique et esthétique de la tente et de la yourte.

8. Caroline Humphrey & David Sneath, The End of Nomadism?, Duke University Press (1999)

9. Roberte Hamayon, La chasse à l’âme, CNRS éditions (1990)

10. Thomas Barfield, The Nomadic Alternative, Prentice Hall (1993)

11. William Coperthwaite, A Handmade Life: In Search of Simplicity, (1973)